こんにちは!

小学生の子どもを育てていると、「これからの時代、勉強ってどう変わっていくんだろう?」って気になりますよね。昔みたいに「国語・算数・理科・社会・英語」だけじゃなくて、最近は“STEAM教育(スティーム教育)”って言葉をよく耳にするようになりました。

でも、「STEAMってそもそも何?」って思っている方も多いはず。今日は、STEAM教育の歴史から、子どもにどんな影響があるのかまでを、親目線でわかりやすくお話ししますね。

目次

そもそもSTEAM教育って?

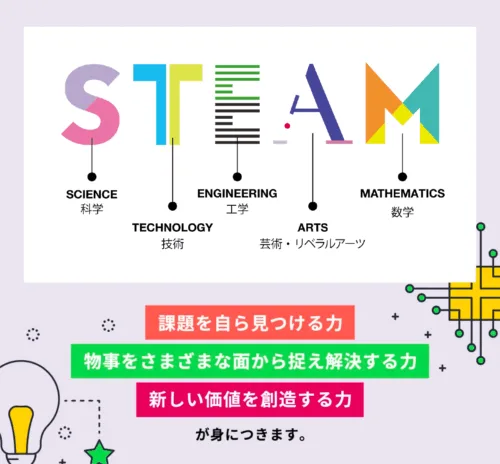

STEAM(スティーム)っていうのは、5つの言葉の頭文字を合わせたものなんです。

- S:Science(科学)

- T:Technology(技術)

- E:Engineering(工学)

- A:Art(芸術・リベラルアーツ)

- M:Mathematics(数学)

この5つをバランスよく学んで、ただの知識だけじゃなく「自分で考えて、工夫して、形にできる力」を育てようっていうのがSTEAM教育です!

たとえば、理科の実験をするときに「数字を計算する(数学)」→「道具を組み立てる(工学)」→「タブレットで記録する(技術)」→「まとめ方を工夫する(芸術)」→「全体の仕組みを理解する(科学)」って流れで学んでいくイメージです。

教科がバラバラじゃなく、つながっているんですね。

STEAM教育の歴史をちょっとだけ

STEAM教育のルーツはアメリカ。

1990年代ごろから「STEM教育」という考え方が広まってきました。STEMは「Science, Technology, Engineering, Mathematics」の4つ。つまり「理系強化」ですね。

当時はアメリカでIT産業がどんどん発展していて、「これからは理系分野をもっと伸ばさないと国際競争で負ける!」と考えられていたんです。

でも、その後に「理系だけじゃなくて、芸術(Art)や創造力も大事だよね」という流れが出てきて、STEMに「A(Art)」が加わり、STEAM教育が誕生しました。

日本でも2010年代に入ってから注目されるようになって、文部科学省がプログラミング教育を必修にしたり、探究学習を取り入れたりしています。

文部科学省のホームページにも「STEAM教育等の教科等横断的な学習の推進について」のページが設置されており、横断的な学習を推進しています。

どうして小学生からSTEAMが大事なの?

今の子どもたちが大人になる頃って、AIとかロボットとか、私たちが想像もつかない社会になっているはず。だからこそ、ただテストで点数を取るだけじゃなくて、「自分で考える力」や「工夫する力」が求められるんですね。

小学生のうちにSTEAM教育を取り入れると、こんなメリットがあります。

自分で考えるクセがつく

算数の文章問題でも、「どうやって解くか」を考えるプロセスが大事。答えだけじゃなく「試行錯誤すること」が得意になります。

好奇心が育つ

「これってどうして?」「やってみたい!」って思う気持ちを大切にできるんです。理科の実験やプログラミングは、子どもにとってワクワクする体験になりますよね。

失敗を恐れなくなる

STEAMは「やってみて、失敗して、そこから学ぶ」が基本。だから「失敗=悪いこと」じゃなく「成長のチャンス」って思えるようになります。

コミュニケーション力がつく

グループでの工作や発表を通して、人と話し合いながら学ぶ力も育ちます。社会に出たときに役立つ力ですね。

家庭でできるSTEAM教育の取り入れ方

「でも学校任せにしていいの?」って思う方もいるかも。実は家庭でもできることがたくさんあるんです。

- 料理でSTEAM

計量カップで「算数」、加熱で「科学」、盛り付けで「アート」。一緒に料理するだけでSTEAM! - ブロック遊びや工作

組み立ては「工学」、デザインは「アート」、説明するのは「国語」にもつながります。 - タブレット学習やプログラミング教材

今は小学生向けのプログラミング教材がたくさん出ています。ゲーム感覚で取り組めるので楽しみながら学べます。 - 自由研究をSTEAM風に

夏休みの自由研究も、「調べる(科学)」「まとめる(アート)」「発表する(コミュ力)」を意識すると、ただのレポートがグンと深まります。

子どもの未来にどうつながるの?

STEAM教育を受けたからって、みんながエンジニアや研究者になるわけじゃありません。

でも「自分で考えて、工夫して、表現する力」って、どんな職業にも必要ですよね。

たとえば、

- デザイナーなら「アート」と「技術」

- 医療関係なら「科学」と「数学」

- 起業家なら「全部をつなげて新しいことを生み出す力」

子どもが将来どんな道に進んでも、STEAMの考え方は大きな武器になるんです。

まとめ

STEAM教育って、なんだか難しそうに聞こえるけど、実は子どもがもともと持っている「好奇心」をそのまま伸ばしてあげる教育なんです。

小学生のうちから、ちょっとした家庭での工夫や体験を通して「考える・作る・工夫する」力を育てていけば、未来の社会でも自分らしく生きていけるはず。

子どもと一緒に料理したり、工作したり、ちょっとした実験をしたり…。それがすでに立派なSTEAM教育の第一歩なんです。

「勉強=机に向かうだけ」じゃなく、「遊びや体験の中で学ぶ」って考えると、子どもも大人も楽しくなりますよね。

そんなSTEAM教育に関連した工作を1日中遊べる室内遊園地【ファンタジーキッズリゾート】で体験することができます。気になる方はチェックして下さいね。

コメント